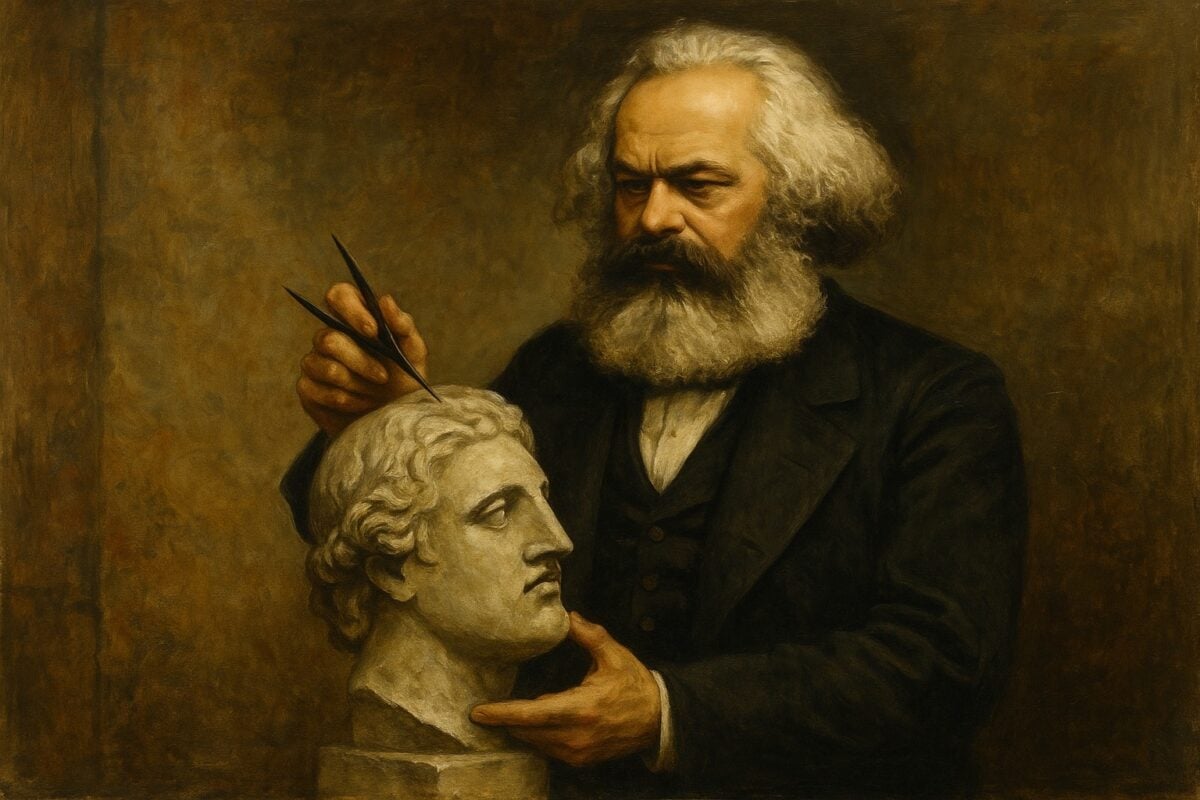

Por Önder Özden | De la crítica implacable al escepticismo incansable: La "crítica implacable" de Marx

En una carta de 1843 a Arnold Ruge, Karl Marx articuló célebremente una "crítica implacable de todo lo existente". Esta frase se ha convertido desde entonces en un símbolo de la postura intelectual y política de Marx: una crítica que no escatima nada, no respeta ninguna autoridad y no acepta ningún dogma. En aquel entonces, Marx desafiaba la tradición filosófica institucionalizada e insular del idealismo alemán. Al partir hacia París, se orientaba hacia un pensamiento más radical y materialista: veía la crítica no solo como un ejercicio académico, sino como una fuerza viva e inflexible que combatía las estructuras ideológicas que reproducían el statu quo.

Marx no solo rechazó la rigidez de la filosofía alemana, sino que también criticó el utopismo infantil de las tendencias anarquistas, que consideraba históricamente infundado. Lo que Marx exigía no era una negación abstracta, sino una fuerza crítica capaz de transformar las condiciones de lucha existentes. Esta crítica "implacable" no era simplemente destructiva; también debía revelar los deseos, las contradicciones y las posibilidades inherentes al momento histórico.

Años más tarde, Roland Barthes describió a Marx, junto con Nietzsche y Freud, como "maestros de la duda". Cada uno trabajaba como un detective, revelando que las apariencias superficiales, como la armonía social, los valores morales o la integridad psicológica, en realidad ocultaban profundas estructuras de poder, represión y contradicción. Esta hermenéutica de la duda exigía a los críticos profundizar, ir más allá de la verdad aparente. En el contexto de Marx, esto significaba cómo la dominación capitalista y las estructuras ideológicas permeaban todos los aspectos de la experiencia, y que estas estructuras debían ser expuestas.

Pero la intuición de Marx también señala la obligación del crítico: este debe estar situado históricamente, involucrado y expuesto. El crítico no es inmune a las fuerzas que analiza. Es imposible refugiarse en la posición de un observador neutral. La crítica debe hacerse desde una posición concreta; debe implicar un riesgo.

En este punto, también vale la pena recordar el análisis de Michel Foucault sobre la parresía, o "decir la verdad". En sus últimas conferencias, Foucault rastreó los orígenes de la parresía desde la democracia ateniense hasta los filósofos cínicos. Para los cínicos, la parresía significaba no solo decir la verdad al poder, sino también vivirla. El parresiasté, el que decía la verdad, arriesgaba su posición, su reputación e incluso su vida, tal como Diógenes reprendió a Alejandro Magno por eclipsar el sol, o como algunos cínicos ignoraban los principios morales y se masturbaban en el ágora. Decir la verdad se convirtió en una forma de compromiso ético; la vida misma daba testimonio de la verdad.

La fragilidad de decir la verdad en la era de la posverdadEsta antigua idea tiene una fuerte resonancia para los críticos contemporáneos, especialmente para quienes trabajan bajo regímenes autoritarios. El crítico no es solo un analista; también es un testigo. Sin embargo, en el actual contexto de posverdad, con su discurso distorsionado en redes sociales y su desinformación instrumentalizada, el concepto de parresía también es frágil. En un mundo donde el lenguaje ha perdido su significado y los hechos se ahogan en teorías conspirativas, incluso la verdad más audaz puede ser mal utilizada o trivializada. Estas preguntas son centrales para el análisis mediático contemporáneo. La tensión entre las herramientas retóricas de la era digital y los fundamentos epistemológicos de la democracia, en particular, exige un replanteamiento de la ética de la crítica.

En estas circunstancias, surge un problema crucial: ¿Qué significa ser un crítico comprometido con la verdad cuando los fundamentos de la verdad en la opinión pública se destruyen sistemáticamente? Si la democracia se basa en el logos —es decir, el discurso racional, el lenguaje común y los significados controvertidos—, ¿qué ocurre cuando el logos es secuestrado por el troleo, la desinformación y el espectáculo populista?

Estas preguntas son fundamentales para el análisis mediático contemporáneo. La tensión entre las herramientas retóricas de la era digital y los fundamentos epistemológicos de la democracia, en particular, exige replantear la ética de la crítica.

Cabe destacar que este problema se agudizó aún más en Turquía tras las Operaciones del 19 de Marzo. No es exagerado afirmar que ese momento simbolizó una ruptura: el régimen autoritario, considerado durante mucho tiempo inquebrantable, encontró una resistencia significativa no solo a través de las elecciones, sino también mediante el auge de movimientos sociales que transformaron las posibilidades políticas.

Es en este contexto que creo que necesitamos repensar el legado de la crítica despiadada. La tradición que desciende de Marx, Nietzsche y Foucault exige una vigilancia constante contra la complicidad institucional. Pero ¿puede esta vigilancia privar a veces al crítico de la capacidad de ver transformaciones inesperadas? ¿Y si la crítica se vuelve tan despiadada que ignora las formas genuinas de subjetivación política?

Un ejemplo contemporáneo de este problema se encuentra en una promesa que hizo Selahattin Demirtaş: «No permitiremos que Recep Tayyip Erdoğan se convierta en presidente». No se trataba de un simple eslogan. Era una promesa política, un juramento, que movilizó a un movimiento de oposición que trascendió las fronteras ideológicas y de clase. El principal partido de la oposición, el CHP, que durante mucho tiempo había sido socio del sistema político turco, se vio obligado a aceptar este juramento no por voluntad propia, sino bajo la presión de los movimientos sociales.

Esta dinámica, en mi opinión, también supone una seria prueba para los críticos. Durante años, tratar al CHP como una extensión del régimen era fácil y, a menudo, justificado. Pero es importante destacar que la situación está cambiando. Lo que presenciamos no es tanto una transformación ideológica del CHP, sino que se ve obligado a cambiar por la presión desde abajo: se le obliga a asumir una promesa, un juramento, que no creó.

Así pues, la cuestión no es cuán “ingenuo” o “inocente” es el CHP, sino si este partido, incluso si tiene defectos, puede ser portador de una reivindicación democrática.

En este punto, el crítico, decidido a exponer todo compromiso, se vuelve tal vez no despiadado, pero sí inquieto: una inquietud que no logra prever que el poder puede, de hecho, retroceder ante la presión social.

Esto, por supuesto, no es un llamado al silencio crítico. No es una defensa de la política partidista. Al contrario, es un llamado a recalibrar la ética de la crítica. Lo que importa hoy no es solo lo que destruimos; sino las demandas que planteamos, las promesas que hacemos. Quizás el deber del crítico ya no sea simplemente decir la verdad a quienes ostentan el poder; es escuchar atentamente las verdades que se dicen desde abajo y abrir espacio en este abismo no solo para la duda, sino también para la posibilidad de la esperanza.

En momentos como estos, el crítico severo quizá también deba correr el riesgo de ser sorprendido.

Medyascope